আরেক রকম ● অষ্টম বর্ষ পঞ্চদশ সংখ্যা ● ১৬-৩১ অক্টোবর, ২০২০ ● ১-১৫ কার্ত্তিক, ১৪২৭

প্রবন্ধ

কৃষ্ণগহ্বর, নোবেল ও বাঙালি

ঋক চট্টোপাধ্যায়

হাথরাসে রাতের অন্ধকারে নির্যাতিতার জ্বলন্ত শরীরের আলো তার চারপাশে জমে থাকা হীনতার, ক্লীবতার পাশবিক অন্ধকারকেই আরও প্রকট করে তুলেছে আমাদের সামনে। ভারতের ইতিহাস আজ কালিমালিপ্ত। বাংলার নবজাগরণ আর স্বাধীনতা আন্দোলনের অনুরণনে তৈরী হওয়া সামাজিক প্রগতিশীলতাকে বিসর্জন দিয়ে একদা জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথিকৃৎ দেশ আজ যাত্রা করেছে অন্ধকারের দিকে। মনুবাদকে পরম ধর্মজ্ঞানে আত্মস্থ করে গার্গী, অপালার ভারতবর্ষ আজ হাত পাকাচ্ছে নারী নির্যাতনে। যে দেশে একসময় মহিলারা পুরুষের সাথে বসে বেদজ্ঞান লাভ করত, আজ সেই দেশে এমন এক সংস্কৃতির সদর্প হুজুগ উঠেছে যা কিনা দেশের মেয়েদের নতুন করে পর্দানশীন করতে চায়। দুর্ভাগ্যের হলেও একথা আজ স্বীকার করতে হয়, বাঙালি সমাজেও সেই সংস্কৃতির আমদানি ঘটেছে। বিদ্যাসাগর, রামমোহনের উত্তরসূরি, নারীশিক্ষা, সতীদাহ রদ থেকে বিধবা বিবাহের মত দৃষ্টান্তমূলক সামাজিক আন্দোলনের পথিকৃৎ বাংলাতেও আজ সেই মনুবাদী পশ্চাদপদ সংস্কৃতির দাপাদাপির লক্ষণ চোখে পড়ছে। ‘বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও’ মার্কা সরকারি স্লোগান যখন স্রেফ সরকারী সাইনবোর্ডেই আটকে গেছে আর বাস্তবে ঘটছে তার উল্টো, তখন একজন বাঙালি হিসাবে হতাশা আসে বইকি। তবুও বৌদ্ধিক জগতে এই ভয়ঙ্কর পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার বিরুদ্ধে যেটুকু প্রতিবাদ চোখে পরে, তার বেশীটাই ওই মাছখেকো ভেতো বাঙালির কাছ থেকে। এ জন্যই বোধহয় বাঙালির প্রতি আজও এই হিন্দি, হিন্দু, হিন্দুস্তানের ধ্বজাধারীদের জাতক্রোধটুকু যায়নি। তাই গোটা দেশ জুড়ে এখন একটা সচেতন প্রয়াস শুরু হয়েছে বাঙালিকে তার নিজের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে ভুলিয়ে, খাকি হাফপ্যান্ট পরিয়ে মনুবাদী করে তোলার।

ধান ভানতে এতোখানি শিবের গীত গাইছি কারণ বিজ্ঞানের একজন ছাত্র হিসাবে, একজন বাঙালি হিসাবে এবং সর্বোপরি একজন ভারতবাসী হিসাবে প্রগতিশীলতার, বিজ্ঞানমনস্কতার, লিঙ্গ-ধর্ম-জাতি-নির্বিশেষে সমানাধিকারের কথা নিজের সাধ্যমত বলে যাওয়া আমার কর্তব্য বলেই আমি মনে করি। সেই দায়বদ্ধতার জায়গা থেকেই এবছরের নোবেল পুরস্কারের বৈজ্ঞানিক আলোচনার পাশাপাশি তার সামাজিক প্রভাবের কথাও আলোচনা করা উচিৎ বলেই আমি মনে করি। এখনো অবধি ঘোষিত ২০২০ সালের নোবেল পুরস্কারপ্রাপকদের ভেতর চার জন মহিলা আছেন। পদার্থবিদ্যায় আন্ড্রেয়া ঘেজ, রসায়নে জেনিফার ডুডিয়েন্না ও ইমানুয়েল্লে শার্পেন্টিয়ের এবং সাহিত্যে লুইসি গ্লুক। এই পুরস্কার কেবল তাঁদের কাজেরই স্বীকৃতি নয়, পুরুষতান্ত্রিকতার গালেও একটি সপাট চড়। এই স্বীকৃতি আজকের এই অন্ধকারময় সময়ে আশার আলোর মতই। বাঙালি হিসাবেও এবারের, বিশেষত পদার্থবিদ্যার নোবেল পুরস্কার গর্ব করার মত তো বটেই। এবারের পদার্থবিদ্যায় অন্যতম পুরস্কারপ্রাপক ব্রিটিশ পদার্থবিদ স্যার রজার পেনরোজের তত্ত্বের ভিত্তি যে সূত্র, তার আবিষ্কার আমাদের বাংলারই একজন বিশ্রুত বৈজ্ঞানিক, অধ্যাপক অমল কুমার রায়চৌধুরীর হাতে। যদিও উদাসীন বাঙালি তার এহেন কৃতি সন্তানকে নিয়ে চর্চা করতে ভুলে গিয়েছে। অমল রায়চৌধুরীর নাম, বাঙালি পদার্থবিদ্যার মহলের বাইরে বিশেষ কেউ মনে রাখেনি। এই কারণে ২০২০ সালের পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কারের আলোচনায় যেমন পুরস্কারপ্রাপক রজার পেনরোজ, রেনহার্ড গেঞ্জেল এবং আন্ড্রেয়া ঘেজের কাজের কথার পাশাপাশি অধ্যাপক অমল রায়চৌধুরীর কাজের কথাও আমরা সাধ্যমত আলোচনা করব।

এবারের পুরস্কারের অর্ধেক অর্থমূল্য পাবেন বিখ্যাত ব্রিটিশ পদার্থবিদ স্যার রজার পেনরোজ এবং বাকি অর্ধেক পুরস্কারমূল্য মিলিতভাবে পাবেন দুইজন জ্যোতির্বিদ, জার্মানির রেনহার্ড গেঞ্জেল এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আন্ড্রেয়া ঘেজ। পেনরোজ স্বীকৃতি পাচ্ছেন মহাকর্ষক্ষেত্রে ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণগহ্বরের উৎপত্তির তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা হাজির করার জন্য। রেনহার্ড ও গেঞ্জেল সেই তাত্ত্বিক মহাজাগতিক বস্তুর বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন তাদের পরীক্ষার মাধ্যমে। শুধু তাই নয়, তাঁরা এটাও প্রমাণ করেছেন যে আমাদের ছায়াপথ বা গ্যালাক্সির অর্থাৎ মিল্কিওয়ের কেন্দ্রেও রয়েছে এমন এক বিরাট মহাজাগতিক বস্তু যাকে কেন্দ্র করে পাক খাচ্ছে আমাদের এই ছায়াপথ।

পেনরোজের গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য ছিল আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ সমীকরণের একটি গ্রহণযোগ্য বাস্তব সমাধান হাজির করা। নিউটন যখন মহাকর্ষ বলের অধীনে বিভিন্ন বস্তুর গতিকে ব্যাখ্যা করেন তখন তিনি বস্তুর গতির সমীকরণগুলোই হাজির করেছিলেন, কিন্তু মহাকর্ষ বল কী, তার উৎপত্তির কোনো কারণ ব্যাখ্যা করেননি। ফলে নিউটনের তত্ত্বের সাহায্যে মহাজাগতিক বস্তুদের গতির ধারণা করা গেলেও, কীভাবে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি হল, কীভাবেই বা সেটা আজকের এই রূপ নিল এই প্রাথমিক প্রশ্নগুলোর উত্তর অধরাই থেকে গেছিল। নিউটন, মহাবিশ্ব যেমন সেভাবেই তাকে ধরে নিয়ে, এই বিশ্বে বস্তুর গতি কি হবে তার তত্ত্বায়ন করেছিলেন। কিন্তু আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ সেই অজানা প্রশ্নগুলোর উত্তরকেই সামনে নিয়ে এল। তিনি দেখালেন মহাকর্ষ বল আসলে স্থান-কালের জ্যামিতির একটি প্রতিফলন। যদি আমরা স্থান-কালের জ্যামিতিকে একটি চাদরের মত ধরে নিই তাহলে সেই চাদরের স্থানীয় বক্রতাই মহাকর্ষ বল হিসাবে প্রতিভাত হয়। আমরা যদি বস্তুর ভরকে তার একটি মৌলিক ধর্ম হিসাবে ধরে নিই, তাহলে বস্তুর ভর তার নিকটবর্তী স্থান-কালের চাদরে বক্রতার সৃষ্টি করে। যার ভর যত বেশী, তার নিকটে স্থান-কালের বক্রতাও তত বেশী। যখন অন্য কোন বস্তু সেই বক্রতার ভেতর গিয়ে পরে তখন সেই বস্তু ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ার মত, ক্রমে প্রথম বস্তুর দিকে এগিয়ে যায়। ফলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় দুটি বস্তু পরস্পরের প্রতি আকর্ষিত হচ্ছে, যাকে নিউটন মহাকর্ষ বল হিসাবে চিহ্নিত করেন। চিত্র ১ থেকে বিষয়টি সহজে বোঝা যাবে। (এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা ‘আরেক রকমের’ বিগত কিছু সংখ্যায় করা হয়েছে।) যদি আমরা চিত্রের বড় লাল গোলকটি সূর্য বলে ধরি, তাহলে সূর্যের বিরাট ভরের কারণে তার পার্শ্ববর্তী স্থান-কালের চাদরে বক্রতার সৃষ্টি হবে। এখন ছোট সাদা গোলকটিকে সূর্যের কোনো গ্রহ মনে করলে দেখব যে এই গ্রহটি স্থান-কালের বক্রতার পাল্লায় আসার আগে তার প্রাথমিক সরলরৈখিক গতি এবং বক্রতার জ্যামিতির কারণে সূর্যকে পাক খেয়ে ঘুরবে, যেমনটা আমরা বাস্তবে দেখি।

চিত্র ১. বস্তুর ভরের কারণে স্থান-কালের চাদরে বক্রতা। সেই বক্রতায় অপেক্ষাকৃত কম ভরের বস্তুর গতি।

(চিত্রসূত্রঃ theconversation.com)

এই তত্ত্বের বাস্তব প্রমাণ আমাদের সৌরজগতে সূর্যের সবচাইতে কাছের গ্রহ বুধের গতিপথ। সাধারণ আপেক্ষিকতার সূত্র অনুযায়ী সূর্যের কাছে স্থান কালের বক্রতার কারণে বুধের কক্ষপথ প্রতি একটি পূর্ণ আবর্তনের পর একটু করে সরে যাবে। চিত্র ২ দেখলেই বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যাবে। যেহেতু বুধের কাছে স্থান-কালের বক্রতা সবচাইতে বেশী, ফলে প্রতি আবর্তনে বুধের কক্ষের তলটি পাল্টে যায় (চিত্র ২ক)। এর ফলে প্রতিবারই বুধের কক্ষপথ একটু করে সরে যায় এবং সময়ের সাথে এই সরণ দেখতে চিত্র ২খ এর মত হয়, যা আমরা বাস্তবে দেখে থাকি।

চিত্র ২. বুধের কক্ষপথের সরণ ও স্থান-কালের জ্যামিতিতে বুধের গতি।

চিত্রসূত্রঃ Google Image ও scineceman.com)

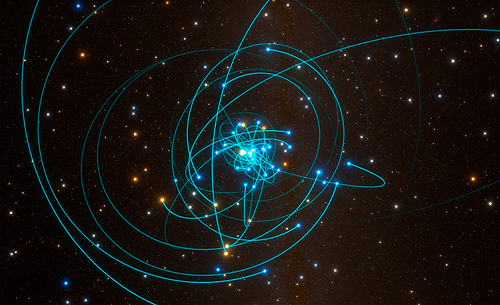

বাস্তবের এই পর্যবেক্ষণগুলিই আইন্সটাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদকে গ্রহণযোগ্য করে তোলে। গেঞ্জেল ও ঘেজ আলাদা আলাদা ভাবে এই পর্যবেক্ষণকেই কাজে লাগিয়ে আমাদের ছায়াপথ ‘মিল্কিওয়ের’ কেন্দ্রে এক অতিকায় ভরের মহাজাগতিক বস্তুর উপস্থিতি প্রমাণ করেছেন। গেঞ্জেল ও ঘেজ দুজন জ্যোতির্বিদ। তাঁরা আলাদা আলাদা ভাবে বছরের পর বছর ধরে মিল্কিওয়ের কেন্দ্রের কাছে থাকা ৪০ টি তারার গতিপথ অনুসরণ করেন। প্রতিটি তারা আলাদা আলাদা পথে নড়াচড়া করে। গেঞ্জেল ও ঘেজ তাঁদের গবেষণাদলের সাহায্যে প্রতিটি তারার এই কক্ষকে চিহ্নিত করেন। এদের কক্ষ আলাদা আলাদা রকমের উপবৃত্তের মত (চিত্র ৩)।

চিত্র ৩. মিল্কিওয়ে ছায়াপথের কেন্দ্রের কাছের তারাদের গতিপথ (নীল রঙের রেখা)।

(চিত্রসূত্রঃ sci-news.com)

তাঁরা প্রতিটি কক্ষপথের হিসাব করে দেখেন যে আমাদের ছায়াপথ ‘মিল্কিওয়ের’ কেন্দ্রে আমরা যদি সূর্যের ভরের ৪০ লক্ষ গুণ ভারী কোনো বস্তু আছে ধরে নিই তাহলে এই ৪০ টি তারার গতিপথকে ব্যাখ্যা করা যায়। তাঁরা এটাও দেখান যে মিল্কিওয়ের কেন্দ্রের খুব কাছে থাকা তারাগুলির কক্ষপথ সরল উপবৃত্তাকার নয়, বরং তা গোলাপের পাপড়ির মত, যেমনটা বুধের কক্ষপথ। ফলে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের সূত্র অনুযায়ী অনুমান করা চলে যে আমাদের ছায়াপথের কেন্দ্রে এক অতিবৃহৎ বস্তু রয়েছে। এখন প্রশ্ন হল, এই অতিবৃহৎ বস্তুটি আসলে কি? একে কোনোভাবেই দেখতে পাওয়া যায়না কেন? যেহেতু একে দেখা যায় না, এর থেকে কোনো আলো নির্গত হয়না, তাই এর পোষাকি নাম - ‘ব্ল্যাক হোল’ বা কৃষ্ণগহ্বর। এই কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিত্ব প্রথম তাত্ত্বিকভাবে হাজির করেন রজার পেনরোজ। এটিই তার গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য।

কৃষ্ণগহ্বরের সম্ভাবনা প্রথম অবশ্য দেখান এক জার্মান বিজ্ঞানী কার্ল সোয়ার্জশ্চাইল্ড। ১৯১৫ তে আইন্সটাইন যখন তার সাধারণ আপেক্ষিকতার সূত্র প্রকাশ করেন তখন তিনি একটি ক্ষেত্র সমীকরণ বা ফিল্ড ইকুয়েশন তৈরী করেন। ১৯১৬ সালে সোয়ার্জশ্চাইল্ড অঙ্কের মাধ্যমে দেখান যে আমরা যদি কোনো স্থির গোলাকার ভারী বস্তুর কল্পনা করি তাহলে তার ভর একটি বিশেষ মানের চেয়ে বড় হয়ে গেলে সেখানে স্থান-কালের বক্রতা অসীম হয়ে যাবে। তিনি মূলত দেখান যে গোলাকার পদার্থের কাছে একটি বিশেষ ব্যাসার্ধের বৃত্ত কল্পনা করা যায় যেখানে স্থান-কালের বক্রতা এক অমীমাংসিত মান নেবে। একে সোয়ার্জশ্চাইল্ড রেডিয়াস বা ব্যাসার্ধ বলে। এটি বস্তুর ভর ও আয়তনের অনুপাত (যেহেতু গোলোক তাই আয়তন ব্যাসার্ধের সমানুপাতিক, ফলে গোলোকের ক্ষেত্রে এটি ভর ও ব্যাসার্ধের অনুপাত)। ১৯৩৯ সাল অবধি এরকম সমাধানের বাস্তব প্রেক্ষিত বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেননি। অবশেষে ১৯৩৯ সালে ওপেনহাইমার ও স্নাইডার দেখান যে কোনো গোলাকার ভরপুঞ্জের (যেমন নক্ষত্র) ব্যাসার্ধ যদি সোয়ার্জশ্চাইল্ড ব্যাসার্ধের চেয়ে ছোট হয়ে যায় তাহলে সেই ভরপুঞ্জ নিজের ভরের কারণে নিজের ভেতরেই সঙ্কুচিত হতে থাকবে। তখন সেই ভরপুঞ্জের (নক্ষত্রের) থেকে কোনো তথ্য এমনকি আলো অবধি বাইরে আসতে পারেনা।

কেন এমনটা হয়, একটা সহজবোধ্য বাস্তব ঘটনা থেকেই বোঝা সম্ভব। ধরা যাক একটি ঝর্নার মধ্যে একটা মাছ নীচ থেকে সাঁতার কেটে ওপরে ওঠার চেষ্টা করছে। যদি মাছের উপরের দিকে বেগ জলের নিম্নগামী বেগের চেয়ে বেশী হয় তাহলে মাছটি ওপরে উঠে আসতে পারবে। কিন্তু তার উল্টোটা হলে মাছটি ওপরে উঠতে পারবে না। এখন ঝর্নার উপরের দিকে জলের নিম্নগামী বেগ বেশি, নীচের দিকে কম। ফলে মাছটি স্রোতের বিপরীতে একটা নির্দিষ্ট উচ্চতা অবধিই উঠতে পারবে। ঠিক একইভাবে একটি নক্ষত্রের থেকে আলো যখন বাইরে আসতে চায় তখন আলোর স্বাপেক্ষে স্থান-কাল আলোর সমান বেগে বিপরীতে ধাবিত হয়। এখন স্থান-কালের বক্রতা বাড়লে এই বেগ বেড়ে যায়, যদিও আলোর বেগের কোনো পরিবর্তন হয় না (আলোর ধর্মই তাই)। ফলে ঘটনাটা সেই ঝর্না বেয়ে মাছের ওপরে উঠে আসার মতই দাঁড়ায়। অঙ্কের সাহায্যে এটা দেখানো যায় আলোর ক্ষেত্রে এই সর্বোচ্চ উঠে আসার সীমাটি সোয়ার্জশ্চাইল্ড ব্যাসার্ধের সমান। যেহেতু আমরা কোনো ঘটনা ঘটেছে কি ঘটেনি বুঝি সেই ঘটনা থেকে কোনো আলো আমাদের কাছে এসে পৌঁছলে, তাই এই বিশেষ ব্যাসার্ধকে ঘটনা-দিগন্ত বা ইভেন্ট হরাইজন বলা হয়ে থাকে। যদি স্থান-কালে কোনো ঘটনা যদি আমাদের অবস্থান এই ইভেন্ট-হরাইজনের মাঝে হয় তাহলে আমরা সেই ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে পারি, আর যদি আমাদের স্বাপেক্ষে ঘটনাটি ইভেন্ট-হরাইজনের অপর দিকে ঘটে তাহলে সেই ঘটনা আমাদের পক্ষে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়।

কিন্তু আইন্সটাইনের সমীকরণের এহেন সমাধান বিজ্ঞানীদের ঠিক মনঃপুত হচ্ছিল না। তাঁরা মানতে নারাজ ছিলেন যে মহাবিশ্বে এমন কোনো জায়গা থাকা সম্ভব যা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়। স্থান-কালের এমন আজব আচরণ বাস্তব নয়, বরং অঙ্কের একটি সমাধান বলেই তাঁরা মানতে চাইছিলেন। তাঁরা যুক্তি দেন যে সোয়ার্জশ্চাইল্ড এহেন সমাধান পেয়েছেন কারণ তিনি বস্তুকে নিখুঁত গোলক ধরেছেন। কিন্তু বাস্তবে তা হয়না। সুতরাং এই সমাধান বাস্তবোচিত নয়। কিন্তু ১৯৬০-৬৫ সালের ভেতর পরপর কতগুলি পর্যবেক্ষণ বিজ্ঞানীদের নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে। জ্যোতির্বিদরা আমাদের ছায়াপথের বাইরেও বেশ কিছু উজ্জ্বল বস্তুর সন্ধান পান। হিসেব করে দেখা যায় যে এই অতিউজ্জ্বল মহাজাগতিক বস্তুগুলি নক্ষত্র হওয়া সম্ভব নয়, কারণ ওই উজ্জ্বলতায় পোঁছতে গেলে নক্ষত্রের যে ভর হতে হবে তাতে সেটি সুস্থিত থাকতে পারবে না। বিজ্ঞানীদের মনে প্রশ্ন আসে যে এই অতিবৃহৎ বস্তুগুলি তাহলে কি?

১৯৬৫ সালে হুইলার ও পেনরোজ এই প্রশ্নের উত্তর হাজির করেন। পেনরোজ দেখান যে সাধারণ আপেক্ষিকতার মূল সূত্রগুলি ব্যবহার করেই দেখানো সম্ভব যে কোনো বস্তু একটি বিশেষ অবস্থায় নিজেই নিজের ভরের কারণে সঙ্কুচিত হতে থাকে। এর জন্য বস্তুর কোনো বিশেষ জ্যামিতিক আকার থাকার প্রয়োজন হয়না। এখানেই পেনরোজের তত্ত্ব সোয়ার্জশ্চাইল্ড সমাধানের সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে ওঠে। পেনরোজের এই অঙ্কের ভিত্তি ছিল ১৯৫৫ সালে অমল কুমার রায়চৌধুরীর সমীকরণ। অধ্যাপক রায়চৌধুরী আদতে চেয়েছিলেন আইন্সটাইনের ক্ষেত্র সমীকরণের এমন একটি সমাধান যাতে এই ধরণের কোন অসীমতা থাকবে না। তাঁর সমীকরণ বস্তুর অসমঞ্জস্য আকার এবং ক্রিয়াশীল পীড়ন বলের উপস্থিতিতেও কাজ করে। তিনি দেখান যে আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের প্রাথমিক অনুমানগুলো যদি ঠিক হয় তাহলে ক্ষেত্র সমীকরণের এমন কোনো সমাধান করা সম্ভব নয় যেখানে স্থান-কালের এমন কোনো অসীমতা থাকবে না।

পেনরোজ তাঁর অঙ্কের সাহায্যে আরও দেখান যে, কোনো বস্তুপিণ্ডের স্থান-কালে ব্যাসার্ধ যদি সোয়ার্জশ্চাইল্ড ব্যাসার্ধের চেয়ে কম হয়ে যায় তাহলে সেই বস্তুপিণ্ড নিজের মহাকর্ষ বলের প্রভাবে ক্রমে সঙ্কুচিত হতে থাকবে, তার প্রাথমিক আকার যেমনই হোক, এমনকি সেটি ঘুর্ণনশীল হলেও। এখন বস্তুটি যদি কোনো নক্ষত্র হয় তাহলে সেটিও একইভাবে সঙ্কুচিত হবে এবং নক্ষত্রের ব্যাসার্ধ সোয়ার্জশ্চাইল্ড ব্যাসার্ধের কম হয়ে গেলে ওই নক্ষত্রের থেকে আলো পর্যন্ত মহাকর্ষের টান এড়িয়ে বাইরে আসতে পারবে না। নক্ষত্র পরিণত হবে ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণগহ্বরে। আর ওই কৃষ্ণগহ্বরকে ঘিরে তৈরী হয় একটি ঘটনা-দিগন্ত বা ইভেন্ট-হরাইজন। পরবর্তী সময়ে পেনরোজ, স্টিফেন হকিং এর সাথে মিলে যৌথভাবে দেখান এই ইভেন্ট-হরাইজনের কাছে স্থান-কালের আচরণ খুব অদ্ভুত। সেই কারণে এই ইভেন্ট-হরাইজন থেকেও এক ধরণের বিকিরণ পাওয়া সম্ভব। একে হকিং বিকিরণ বলে। এই সূত্রকে কাজে লাগিয়ে জ্যোতির্বিদরা আমাদের ছায়াপথের বাইরে যে উজ্জ্বল বিকিরণগুলো পর্যবেক্ষণ করেছিলেন সেগুলির তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখেন যে ওই বিকিরণগুলি তৈরি হয়েছে অতিবৃহৎ কৃষ্ণগহ্বরের থেকে। কিন্তু এই তত্ত্ব কি ঠিক? সত্যিই কি কৃষ্ণগহ্বর বিকিরণ করে? তাঁর উত্তরও মিলল ২০১৯ সালের ১০ই এপ্রিল। প্রকাশিত হল প্রথম কৃষ্ণগহ্বরের ছবি (চিত্র ৪)।

চিত্র ৪. কৃষ্ণগহ্বরের ছবি, ইভেন্ট হরাইজন টেলিস্কোপ দিয়ে তোলা।

(চিত্রসূত্রঃ NASA)

কেটে গেল সব সংশয়। পেনরোজ এবং হকিং-এর তত্ত্ব পেল বাস্তব প্রমাণ। আর তার সূত্র ধরেই প্রতিষ্ঠা পেল কৃষ্ণগহ্বরের তত্ত্ব। সেই গবেষণার উপর ভিত্তি করেই গেঞ্জেল এবং ঘেজ দেখালেন যে আমাদের ছায়াপথের কেন্দ্রে নক্ষত্রদের নড়াচড়া যাকে ঘিরে সেই অতিকায় বস্তুটি আসলে একটি অতিবৃহৎ কৃষ্ণগহ্বর ছাড়া কিছু নয়। তাই একে দেখা যায় না। কিন্তু এর ভর এত বিরাট যে সে অতিকায় নক্ষত্রকেও নিজের অঙ্গুলিহেলনে নাচিয়ে চলেছে দিবারাত্র।

আজ একথা আমরা বলতেই পারি যে বিজ্ঞান আজ এই বিশ্বের উৎপত্তি রহস্যের ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিত্ব প্রমান করে আইন্সটাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বকে। আর সেই তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব। আমরা এখন জানি এই বিশাল মহাবিশ্ব, তার এত গ্রহ, নক্ষত্র সহ আরও রকমারি মহাজাগতিক বস্তু তৈরি হল কীভাবে। এই সৃষ্টিতত্ত্ব বলে যে মহাবিশ্বে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য সব ছায়াপথ, তাদের সবার কেন্দ্রেই আছে বিরাট বিরাট সব রাক্ষুসে কৃষ্ণগহ্বর। গেঞ্জেল ও ঘেজের পর্যবেক্ষণ সেই তত্ত্বেরই এক প্রামাণ্য দলিল। একদা অন্ধকার গুহাবাসী মানুষ তার জিজ্ঞাসু মনের জোরে বেড়িয়ে এসেছিল আলোর পথে। আকারে, আয়তনে সে এসব বিরাট মহাজাগতিক বস্তুর তুলনায় নগন্য। তবু আজ সে অভিকর্ষের সীমা পেড়িয়ে মহাকাশ পাড়ি দেয়, এইসব মহাজাগতিক বস্তুর উৎপত্তি, তাদের গতিকে সে ব্যাখ্যা করে। একদা যা ছিল বিধাতার কারসাজি, আজ সেই বিধাতার অস্তিত্বকেই ছাপিয়ে গিয়েছে মানুষ। এবারের নোবেল পুরস্কার সেই জয়যাত্রারই স্বীকৃতি। বিজ্ঞান যেভাবে কৃষ্ণগহ্বরের অতলান্ত অন্ধকার ছেঁচে তুলে এনেছে তার অপার রহস্য, আশা করি একদিন এদেশের মানুষ সেই আলোর জোরেই ছুঁড়ে ফেলবে তাদের ঘাড়ে চেপে বসা অন্ধকার অশুভ এই শক্তিকে।